作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +

中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。

为方便科研人员全面快捷了解院级科技专项信息并进行项目申报等相关操作,特搭建中国科学院院级科技专项信息管理服务平台。了解科技专项更多内容,请点击进入→

中国科学技术大学(简称“中国科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年经教育部批准更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与中国科学院直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。

上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

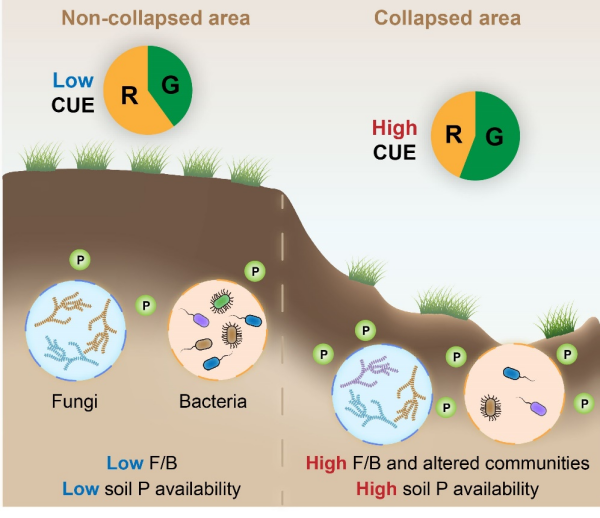

持续的气候变暖造成多年冻土大面积融化。作为剧烈的冻土融化形式,热融塌陷会在短时间内改变植被、土壤和水文等过程,从而影响土壤微生物及其介导的碳过程。微生物碳利用效率是指微生物将吸收的碳分配至自身生长的比例,在很大程度上决定土壤碳形成与损失之间的平衡关系。因此,解析土壤微生物碳利用效率对热融塌陷的响应机制,对于准确预测冻土区土壤碳动态及其与气候变暖之间的反馈关系至关重要。然而,由于缺乏直接的观测证据,学术界尚不清楚热融塌陷导致的生物和非生物因素变化如何影响微生物碳利用效率。

中国科学院植物研究所杨元合研究组依托青藏高原多年冻土区热融塌陷观测平台,采用“空间代替时间”方法,基于同位素标记和高通量测序等技术,揭示了土壤微生物碳利用效率对热融塌陷的响应及其关键驱动因素。

研究发现,微生物碳利用效率沿典型热融塌陷序列显着增加。该现象主要与热融塌陷后微生物群落结构改变和土壤磷有效性增加相关。进一步,研究通过区域尺度上5个样点内塌陷区与未塌陷区的配对比较证实,“热融塌陷促进土壤微生物碳利用效率”现象广泛存在。这意味着热融塌陷会通过提高微生物碳利用效率促进微生物来源碳积累,进而提高土壤碳稳定性。

8月12日,相关研究成果在线发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。研究工作得到国家自然科学基金和国家重点研发计划等的支持。

持续的气候变暖造成多年冻土大面积融化。作为剧烈的冻土融化形式,热融塌陷会在短时间内改变植被、土壤和水文等过程,从而影响土壤微生物及其介导的碳过程。微生物碳利用效率是指微生物将吸收的碳分配至自身生长的比例,在很大程度上决定土壤碳形成与损失之间的平衡关系。因此,解析土壤微生物碳利用效率对热融塌陷的响应机制,对于准确预测冻土区土壤碳动态及其与气候变暖之间的反馈关系至关重要。然而,由于缺乏直接的观测证据,学术界尚不清楚热融塌陷导致的生物和非生物因素变化如何影响微生物碳利用效率。中国科学院植物研究所杨元合研究组依托青藏高原多年冻土区热融塌陷观测平台,采用“空间代替时间”方法,基于同位素标记和高通量测序等技术,揭示了土壤微生物碳利用效率对热融塌陷的响应及其关键驱动因素。研究发现,微生物碳利用效率沿典型热融塌陷序列显着增加。该现象主要与热融塌陷后微生物群落结构改变和土壤磷有效性增加相关。进一步,研究通过区域尺度上5个样点内塌陷区与未塌陷区的配对比较证实,“热融塌陷促进土壤微生物碳利用效率”现象广泛存在。这意味着热融塌陷会通过提高微生物碳利用效率促进微生物来源碳积累,进而提高土壤碳稳定性。上述研究为模型准确预测冻土碳-气候反馈关系提供了实验证据。8月12日,相关研究成果在线发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。研究工作得到国家自然科学基金和国家重点研发计划等的支持。论文链接热融塌陷通过改变微生物群落组成、提高土壤磷有效性促进微生物碳利用效率

(责任编辑:admin)关键词: